建設業が就業規則を作る際の、各条文の大切になるポイントについて解説していきます。

就業規則作成時の参考になれば幸いです。

建設業の就業規則作成の基本ルールは、建設業の就業規則、作成の基本ルールを解説ご覧ください

第1章 総則のポイント

①従業員ごとの適用範囲を明確にする

正社員、パート・アルバイト、契約社員などの適用範囲について明確にしているか確認しましょう。

明確な線引きがないと労使トラブルに発展します。

たとえば、大阪高裁の判例では、60歳を超えた人を「高齢者」として正社員とは別に雇用形態で雇っていて、高齢者には退職金は支払わないとしていました。

これに不服を持った高齢者に該当する従業員が、会社を訴えたわけですが、裁判所の判断は、

「就業規則の適用範囲は「従業員」と規定されてはいるが、「高齢者」とは規定されてない。したがって、訴えた労働者は従業員に含まれ、会社は退職金を支払わなくてはいけない」

としました。

適用範囲をあやふやにしておくと、会社側が意図しない従業員に支払義務が生じたりするのです。

②パートや契約社員などの別規定を設けておく

就業規則の適用範囲を正社員に限定したのなら、それ以外のパート・アルバイトや契約社員などに適用される就業規則を作成しておきましょう。

作成してない場合、その労働条件が就業規則を下回る場合は、その部分は無効となり、正社員の就業規則が適用されます。

したがって、労働条件を正社員と別にするのであれば、パート・アルバイト等の非正規社員用の就業規則を作っておくべきです。

③就業規則の変更の可能性を示唆しておく

法改正や事業環境の変化により、就業規則を変更することもあります。

その際、従業員の理解を得られるには、あらかじめ変更が生じることを示唆しておくことが大切です。

就業規則の変更を有効にするための7つのポイントはこちらをご覧ください。

なお、就業規則を変更するときは、事業所ごとに、労働者の過半を代表する者の意見を聴取するこが義務付けられています(労働基準法90条)。

第2章 人事のポイント

①正社員への試用期間を定めておく

正社員へ雇用するかの試用期間は、事業所ごとに任意で決められます。

ただし、長期の試用期間は避けましょう。

1年以上の長期の使用期間を定めて、公序良俗に反するとされた判例もあります。

試用期間は、長くても6か月が妥当な期間です。

また、就業規則で定めた使用期間を超える期間を、労働者と個別に合意した場合、その部分については無効となり、就業規則で定めた期間が試用期間となります(労契法12条)。

②労働条件を明示しておく

労働基準法15条1項には、事業主が労働者と労働契約を締結する場合、労働条件を明示なしなくてはいけないと義務付けられています。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法15条1項

もし、採用の際に労働条件を明示せず、入社日になってから提示すると、面接時と「話が違う」という、いったいわないのトラブルになりかねません。

こうなると、すでに採用が決まっているので、簡単に取り消すこともできなくなります。

その反対に、労働者側は即時契約を解除することが認められています。

前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

労働基準法15条2項

せっかくお金をかけて職人や技術者を採用しても、お金が無駄になってしまうどころか、無用の労使トラブルを呼び寄せてしまいます。

このようなトラブルを避けるために、労働条件をしっかり明示することを定めておかなくてはいけません。

2024年4月からは、明示しなくてはいけない項目が、新たに4つ加わりますので、忘れないようにしておきましょう。

③業務内容の変更や配置転換があることを明記する

判例では、職種を限定せずに採用した従業員については、事業主に広範な配置転換命令権が認められています。

配置転換とは、同じ勤務場所で、所属が変更されることをいい、転勤は伴わないものの、業務内容も変わります。

この配置転換は、事業主に認められた権利ではありますが、就業規則に「配置転換を命じることがある」旨記載がない場合、従業員の同意なく配置転換を行うと、紛争になったときは、裁判所から配置転換を無効とされる可能性が高くなります。

また、業務上の必要がないのに、いやがらせ目的や辞めさせる目的で配置転換を命じた場合も、従業員から訴えられると、裁判所の判断は配転命令の権利濫用として、違法または無効とするでしょう。

事業主が従業員に対して配置転換を命じることができるとしても、無制限に認められているわけではないことに要注意です。

④転籍、出向等の種類に応じた規定を記載しておく

出向や転籍は、会社が命じる転勤とは異なり、従業員に指揮命令をする主体である会社そのものが変更されます。

そのため、出向や転籍をさせる場合には、従業員の同意が必要となります。

出向の場合は、従業員の個別の同意は必要なく、「包括的な合意」があれば、出向は有効とされます。

「包括的な合意」とは、就業規則や労働協約に出向に関する規定があり、その内容が「出向に応じなくてはいけない」等とある場合には、これを根拠に出向を命じることができるということです。

これに対し転籍の場合は、元の会社との雇用契約を終了して、新たな会社と労働契約を結ぶため、転籍先の労働条件を十分説明したうえで、個別の労働者とそれぞれ同意しなくてはいけません。

したがって、その旨記載しておく必要があります。

⑤降格について明記されているか

昇給はともかく、降格は労使トラブルに発展する怖れのある施策です。

とくに賃金の減額を伴うものなら、なおさら慎重に進めなくてはいけません。

降格のパターンには、下記の4種類があります。

- 懲戒処分で行う降格処分

- 人事権の行使として行う降格処分

- 職能資格制度に基づく降格処分

- 職務等級制度に基づく降格処分

この中で、事業主に裁量が広く認めらているのは、人事権による行使と、職務等級制度による降格です。

とはいえ、①~④のいずれの降格処分も、権利の濫用とされると無効になることは変わりありません。

したがって、どういったケースに該当すると、権利の乱用とされるかその基準を知り、就業規則に明記しておくことは、労使トラブルに発展させない意味で非常に重要といええるでしょう。

⑥休職について明記されているか

休職は、従業員が病気やケガで長期間労働できない状態になった場合に、事業主が一定期間の就業を免除する制度です。

休職は、療養期間でもありますが、休職期間満了までに回復しない場合は、普通解雇へと進むのが一般的です。

言い換えれば、休職制度とは、解雇までの猶予期間を与える制度ともいえます。

そのため、休職扱いにする従業員や、休職期間が満了する従業員へは、慎重な対応が必要であり、その手続き等は就業規則に定めておくべきです。

メンタルを病んで休職する従業員も増えている現状では、就業規則でトラブル防止できるよう定めておきましょう。

- 【関連記事】私傷病の従業員への休職のルール。解雇や休職中の手当はどうするべきか?

- 【関連記事】休職した従業員を復職させるときの3つの判断基準

- 【関連記事】復職可否の判断には医師の診断が必要な理由

- 【関連記事】「復職前」と「復職後」の試し出勤制度の違いを解説

⑦普通解雇に関する規定は整備されているか

休職期間を経て症状が回復が回復しないときや、勤務態度や業務能力如何によっては、解雇を言い渡さざる得ない場面も出てきます。

しかし、解雇は労働契約法16条にて厳しい制限が課せられています。

適正な手続きを踏まず従業員を解雇して訴えられれば、不当解雇と判断され、解雇の無効と多額の支払いを命じられることになりかねません。

そのような解雇を労使トラブルに発展させないためには、就業規則をしっかり整備しておく必要があります。

⑧退職についての規定はあるか

高齢者雇用安定法により、65歳までの雇用継続が企業の努力義務となりました。

これにより、60歳定年制を敷いている企業は、65歳まで従業員を何らかの形で雇用継続しなくてはいけません。

また、60歳定年した従業員と再雇用契約を結ぶ場合、労働条件や業務内容が問題となります。

このようなことも含め、定年退職した従業員への対応として、就業規則を高齢者雇用安定法に合わせたものへと変えていかなくてはいけません。

第3章 服務規律のポイント

①勤務態度や禁止事項をわかりやすく記載する

服務規律は、従業員が業務を遂行するにあたり、守るべき「義務やルール」のことをいいます。

服務規律は、

- 労務提供そのものや、提供の在り方

- 企業施設の管理方法や職場環境の維持

- 業務外活動

の、3つのカテゴリから構成されております。

企業秩序を維持する目的で定めるのが、服務規律といえるでしょう。

服務規律は、事業内容や社風に合わせた形で、企業が定めることができますが、義務やルールをわかりやすくしておくことが大切です。

なぜなら、従業員といっても、価値観は多様だからです。

従業員同士の世代間の違いもありますし、中途採用の場合は、他企業の文化に馴染んだ人も入社してきます。

さらに最近では、人手不足から外国人を採用する建設会社もあります。

このよう多種多様な考えを持つ人が従業員になるわけですから、これを共通のルールの元に意思統一するには、内容を明確にし、わかりやすい言葉する必要があります。

②職務専念義務を記載しておく

職務専念義務とは、就業時間中は、使用者の指揮命令下で職務に専念する義務のことをいいます。

従業員は事業者から賃金を受け取る代わりに、就業時間中は職務に専念する義務があり、私用は控えなくてはいけないということです。

ただし、就業時間中の私用メールを、

「就業規則に特段の定めがない限り、職務遂行の妨げにならず、使用者に過度に経済的負担を与えない場合は、職務専念義務違反にならない」

とする判例もあります。

そのため、職務専念義務違反で懲戒処分をするには、就業規則の懲戒規定で定められていることが必要です。

職場の規律を乱さないためにあるのが服務規律です。

従業員に職務に集中する義務があることを理解してもらうためにも、服務規律に職務専念義務を記載しておきましょう。

③企業内秩序遵守義務を明記しておく

服務規律は会社の秩序を守るためのものなの、職場の風紀や秩序維持に関する規定も必要です。

職場内には複数の人が集まります。

人が集まれば、男女関係や人間関係で、労使トラブルに発展する可能性は常にあります。

その意味で、企業内秩序を維持するための遵守義務を明記しておくことは重要です。

④出退勤のルールが明確にする

出退勤の管理を疎かにすると、職場の秩序は乱れてしまいます。

そのため、出退勤のルールを明確にしておく必要があります。

それに加え、過度の残業を防止し、従業員の健康を守る目的から、労働時間を把握することが事業主に義務付けられています。

事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。

労働安全衛生法66条8の3

このように、職場秩序維持からも、法律の観点からも、出退勤のルールを記載しておくことは必要です。

ただし、注意点として、タイムカードなどで打刻した時間が、そのまま労働時間にならないことに注意しましょう。

たとえば、タイムカード打刻前の、現場への移動時間、朝礼、機械の点検などは、業務と関連性があるとして労働時間にカウントされた判例もあります。

事業主と従業員とで、労働時間の解釈に違いがあると、未払い残業代を請求されかねません。

何が労働時間に当たるか、明確なルール作りをしておきましょう。

⑤遅刻、早退、欠勤等の手続き及び取扱いを明確にする

遅刻、早退、欠勤は起こる可能性が高く、必ず記載しておくべき項目です。

事前の届出だけでなく、上司の許可制にし、遅刻、早退、欠勤が常態化しないようにしておきましょう。

⑥情報化に対応した危機管理の内容にしておく

顧客情報漏洩などの情報流出は、度々ニュースになります。

SNS等で誰でも情報発信できる時代ですし、USBメモリなどで持ち出そうと思えば、情報を持ち出せてしまいます。

情報の管理は企業にとって必須といっていいでしょう。

服務規律でも、

- 機密情報の漏洩禁止

- 業務以外の目的で機密情報の使用禁止

の機密保持義務を定めておきます。

機密保持義務を定めるときのポイントは、

- 機密とすべき情報を特定する

- 退職後も機密保持義務を負うことを明記する

です。

また、機密情報の外部への持ち出し・自宅への持ち帰りの禁止、漏洩したときの報告を義務付けることも、危機管理対策として必要です。

第4章 労働時間、休憩及び休日のポイント

①労働時間、休憩及び休日について法律に適合させておく

労働基準法第32条第1項には、労働時間について、1日8時間、1週間で40時間の上限が定められています。

上記を「法定労働時間」といいますが、これを超える時間、労働させる場合(残業や休日出勤)、

- 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結

- 所轄労働基準監督署長への届出

が必要になります。

休憩時間は、労働基準法34条にて、1日の労働時間が6時間を超える場合には尐なくとも45分、8時間を超える場合には尐なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとされています。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法34条

なお、休憩時間に業務の指示をしている、作業をさせているといった場合には、休憩時間にはなりません。

このように、休憩時間中に事業主の指揮命令下にあった場合は、労働時間とカウントされ、未払い残業代が発生する可能性があります。

休日については、毎週尐なくとも1回、または4週間を通じ4日以上与えなければならないと、労働基準法35条に定められています。

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法35条

休日は、基本的に週1回あれば問題となりませんが、労働時間の上限は1日8時間、1週間40時間と定められていますので、

これらの法律の上限を超えないように、就業規則にて、労働時間、休憩、休日を定めなくてはいけません。

②労働時間の定義を明確する

労働基準法が指す労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と考えられています。

したがって、始業時間開始前でも、指揮命令下にあれば労働時間とされてしまいます。

就業規則には、始業時間8:00、終業時間17:00とあっても、タイムカードなどに記録する出勤時間と退勤時間は、必ずしもイコールとなるわけではないということです。

たとえば、始業開始前に、作業着への着替え、朝礼への出席、点呼への対応を義務付けている場合には、労働時間になり、事業主は賃金の支払い義務を負うことになります。

もし、このようなことを労働時間としてないのであれば、そこに未払い賃金が発生します。

休憩時間も同じです。

休憩時間中、客対応させるなどしている場合は、労働時間にカウントされます。

ですので、労働時間の定義を明確にして、労使トラブルが起きないようにしておくことが大事です。

③就業規則に定めた労働時間、休憩時間と実態が合っているか

就業規則に、労働時間や休憩時間の定義付けを行っても、実態が伴っていなければ意味がありません。

未払い賃金や未払い残業代を請求されるのは、ほとんどが従業員が辞めてからです。

今何もいわれないからと放置するのは、何年後かに爆発しかねない爆弾を抱えているようなものです。

就業規則に定めた労働時間や休憩時間と、実態をきちんと合わせることが大切です。

④各種変形労働時間制の起算日、期間及び基準となる労働時間を明記する。

建設業の会社で導入されている変形労働時間制は、「1か月単位」のものが多いようです。

1か月単位の変動労働時間制とは、あらかじめ定めた1か月の期間のうち、労働時間が平均して週40時間以内であれば、1日8時間や1週40時間を超えて所定労働時間を設定できる制度です。

1か月単位の変形労働時間制を導入するには、下記の事項を就業規則に記載しなくてはいけません。

- 1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間をこえない範囲にすること。

- 変形労働時間制の対象者となる範囲

- 変形労働時間制の対象期間と対象期間の起算日

- 労働日、労働日ごとの労働時間、始業時間、終業時間

就業規則に、上記内容を記載してない変形労働時間制は、労働基準法違反になります(労働基準法89条1号)。

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

労働基準法89条1

建設業の場合は、天気や工期の関係から、労働時間を調整することもありますが、変形労働時間制はあらかじめ決められた労働時間内で行われるもので、事業主の都合で、急に休ませたり労働時間を長くして良いものではありません。

このような間違った解釈で変形労働時間制を導入すると、通常の労働時間制で再計算したときに、思わぬ割増賃金が発生することになりかねません。

変形労働時間制の趣旨を理解して導入しましょう。

⑤管理監督者の範囲を明記にしておく

管理監督者に該当する従業員に対しては、労働時間や休日などについて適用されなくなり、深夜労働を除いた残業代を支払う必要がなくなります。

労働基準法が定義する管理監督者とは、「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者(労働基準法41条)」とされていて、経営者と一体的な立場で働いている従業員が対象となります。

この管理監督者の具体的な基準について判例では、次のようにされています。

- 重要な職務内容を有していること

- 重要な責任と権限を有していること

- 労働時間等の規制になじまない勤務実態であること

- 地位にふさわしい待遇がなされていること

この基準からもわかる通り、管理監督者に該当する従業員は、かなり限られた管理職となることがわかります。

いわゆる「名ばかり管理者」を作っても、実態が伴っておらず、残業代に支払は免れません。

建設業では、現場監督として、現場を管理する人がいます。

しかし、上記基準から比べてみれば、現場監督が労働基準法のいうところの、管理監督者に当たらないのは明白です。

裁判所が示した管理監督者の判定基準を参考に、自社で管理監督者に該当するのはどのような人か明確に定義しておきましょう。

⑥管理監督者の時間外労働(残業)と休日労働の適用除外について規定しておく

管理監督者に該当する従業員には、深夜残業を除く残業代を支払う必要はありませんが、法律上、残業代を支払うことを禁止しているわけではありません。

そのため、就業規則に、労働時間、休憩、休日規定の適用除外になることを記載しておかないと、残業代を請求することが可能になります。

そこで、就業規則に、管理監督者は労働時間規定の適用除外であることを明記しておきます。

そうすることで、1日8時間、1週間40時間を超える就業を行っても、36協定の締結や36協定の提携と割増賃金の支払いが必要なくなります。

⑦時間外労働(残業)をさせる旨の記載をしておく

事業主が従業員に対し、所定時間外の労働および休日労働を命じるには、就業規則に記載しておかなくてはいけません。

⑧36協定を締結し所轄労働基準監督署へ届出をしているか

従業員に1日8時間、1週間で40時間を超えて、時間外労働または休日労働を命じるときは、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

なお、36協定締結の際は、従業員の過半を代表する人を選出し、その代表者と締結する必要があります。

ただし、誰でも代表者になれるわけではなく、以下の要件を満たさなくてはいけないことに注意しましょう。

- 正社員だけでなく、パート・アルバイト等を含めた全従業員の過半の代表者であること。

- 労働基準法41条2号に規定する管理監督者でないこと。

- 使用者の意向によって選ばれた人でないこと。

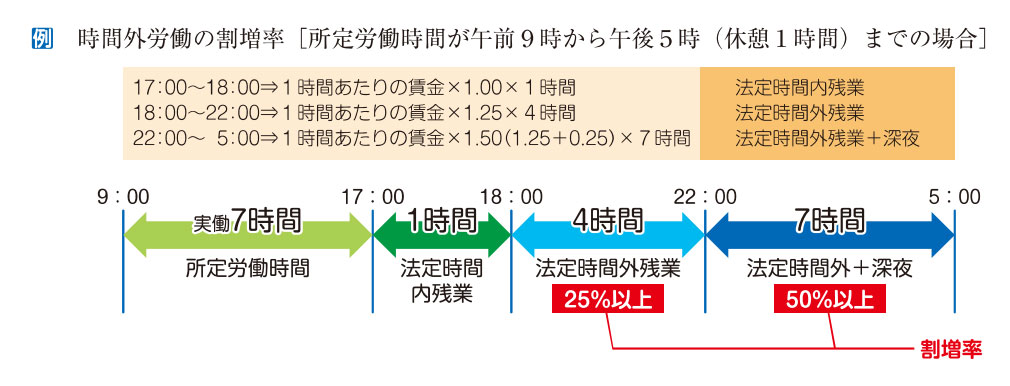

⑨法定労働時間と所定労働時間を超える時間外労働(残業)を明確にしておく。

所定労働時間とは、企業ごとに就業規則で定めた労働時間をいいます。

それに対し法定労働時間とは、1日8時間、1週間で40時間という上限の労働時間のことをいいます。

会社は、この法定労働時間を超えない範囲で、所定労働時間を決める必要があります。

例)

- 法定労働時間→1日8時間

- 所定労働時間→1日7時間

このように、労働時間には法定労働時間と所定労働時間があるため、所定労働時間は超えても法定労働時間内というケースも出てきます。

このような残業を「法定内残業」といい、この法定内残業の時間については、割増賃金を支払う義務はありません。

残業について割増賃金が発生するのは、あくまで法定労働時間を超えたときです。

法定と所定でややこしくなりますが、これらの違いを明確に定義しておかないと、従業員が混乱し、無用のトラブルを引き起こします。

ちなみに、法定労働時間を超えて、従業員に残業や休日労働を命じる場合は、36協定を締結しなくてはいけません。

法定労働時間を超えたときの割増賃金率は、下記の通りになります。

| 月60時間以内 | 25% 以上 |

| 月60時間超 | 50%以上 |

| 休日労働 | 35%以上 |

| 深夜残業(PM22:00~AM5:00) | 25%以上 |

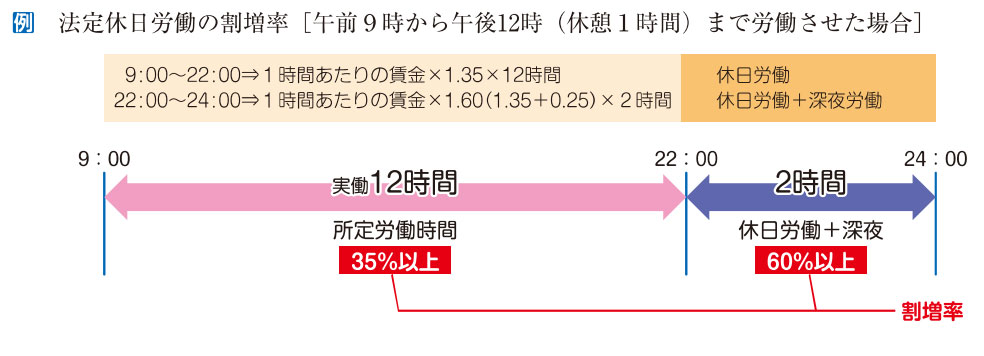

⑩法定休日となる日を特定しておく

休日にも、法定休日と法定外休日の2種類があります。

法定休日とは、労働基準法35条で定められている、使用者が労働者に必ず与えなければならない休日のことで、「毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけない」とされています。

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない

労働基準法35条1項

それに対し、法定外休日のとは、法定休日以外に会社が独自に定めた休日のことです。

週休2日制ならば、1日が法定休日、もう1日が法定外休日となります。

法定休日と法定外休日では、休日出勤したときの割増賃金の考え方に違いがあります。

たとえば、法定外休日の労働については、労働基準法において割増賃金の規定が設けられていません。

したがって、労働者が法定外休日に労働をした場合であっても、法律上は割増賃金を支払う必要がないのです。

その一方で、法定休日に労働させた場合は、35%割増賃金を支払わなくてはいけません。

このように、休日にも違いがあるため、どの日が法定休日で、どの日が法定外休日に当たるかを特定しておく必要があります。

⑪振替休日と代休の違いを明確にする

振替休日と代休は、休日を振り替える点では同じですが、その意味するところは異なります。

振替休日は、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることをいいます。

それに対し代休は、休日労働が行われた場合に、その代償として、後日特定の労働日を休みとするものです。

この2つの違いは、割増賃金が発生するかどうかにあります。

振替休日は、事前に休日を振り替えることで、後日振り替えられた日が、「休日」となる、休日の移動です。

したがって、割増賃金の支払い義務はありません。

その一方で代休は、前もって休日を振り替えるわけではないため、休日の対価として割増賃金を支払う必要があります。

このような違いがあるため、振替休日と代休の違いを明確にしておかなくてはいけません。

⑫休憩時間は、労働基準法で定める時間としておく

休憩時間は、労働基準法89条1号で、就業規則に必ず記載しなくてはいけない事項と定められています。

休憩時間は、労働時間の長さで変わり、下記の通り定められています。

| 6時間を超え、8時間以下の場合 | 45分以上 |

| 8時間を超える場合 | 1時間以上 |

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法34条1項

休憩時間を決めるときは、上記基準に合ったものにしておかなくてはいけません。

⑬労働時間、休憩時間及び休日について、業務の都合で変更となる場合があることを明記しておく

労働時間、休憩時間、休日について、業務の都合で変更となる場合を明記しておく必要があります。

変更の記載をしておくことで、事業主が従業員へ命じる場合の根拠となります。

ただし、このような変更によって、介護や育児等を抱える従業員などは、生活に支障が出ることもあります。

そのため、変更も無制限に認められるわけでなく、ケースによっては、権利濫用と裁判所に認定されてしまうことに注意が必要です。

第5章 休暇等のポイント

①年次有給休暇は労働基準法の定めに合わせる

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては 最低10日の年次有給休暇を与えなければならないとされています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法39条1項

上記、労働基準法の基準を満たしながら、就業規則に年次有給休暇の規定を定める際は、

- 付与される基準日

- 付与日数

- 付与条件

を記載しなくてはいけません

②年次有給休暇の付与単位は、1日単位、時間単位にしておく

年次有給休暇の付与単位は、1日単位か半日単位が通常です。

しかし、従業員の過半を代表する人と協定を締結すれば、時間単位の有給休暇を、1年に5日以内で取得することが可能になります。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

労働基準法39条4

もちろん就業規則に、年次有給休暇の付与単位を記載しておかなくてはいけません。

ちなみに、有給は1日単位が原則で、半日単位の付与については、事業主は応じる義務はありませんが、事業主が同意すれば取得させることは可能です。

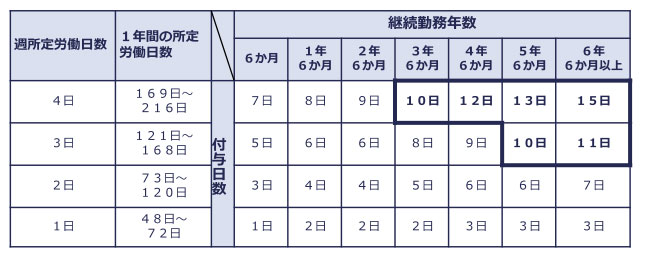

③パートなどの短時間労働者の年次有給休暇の比例付与について、労基法の定めに合わせる

パート・アルバイトなどの短時間労働者は、所定労働日数に応じて、年次有給休暇が比例付与されます。

比例付与とは、所定労働日数が少ないパート・アルバイトなどの短時間労働者に、その所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を取得させることです。

比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

付与日数は以下の通りで、この基準に合わせて就業規則の規定を作成しなくてはいけません。

④年次有給休暇を取得したときの賃金について明記する

年次有給休暇を取得した日・期間についての賃金は、下記の3つの方法から算出することができます(労働基準法第39条第9項)。

- 通常の賃金を支払う

- 平均賃金を支払う

- 健康保険法の標準報酬日額

この年次有給休暇の賃金の算出方法については、就業規則に定めておかなくてはいけません。

また、従業員ごとや部署ごとで算出方法を変えることもできませんので、注意しましょう。

⑤年次有給休暇の事前申請について明記する

従業員が年次有給休暇を取得する際の手続きを、事前申請にすることができます。

この点、労働基準法には、事業主が有給休暇を与えなくてはいけないこと、事情がある場合は、従業員から請求された有給休暇の日にちを他の日にすることができること、しか定められていません。

使用者は、前各項による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法39条5項

もし、事後申請で有給休暇を取られてしまうと、忙しいときでも与えねばならず、労基法で認められている「他の時期にずらす(時季指定権)」という、事業主の判断もできないままとなります。

そこで、有給休暇を取得する際は、事前申請制にするのが原則となっています。

ただし、年次有給休暇の取得を事前申請制にするには、就業規則にその旨定めておかなくてはいけません。

⑥事後申請があった場合の取扱いについて規定しておく

年次有給休暇を事後申請で認めるかどうかは、事業主の判断により、認める義務はありません。

ただ、従業員が急病や事故にあったり、家族の介護や病気といった事情で欠勤した場合、事後申請の有給休暇を認めないとしたら、従業員の就労意欲を削ぐ結果となります。

そこで、多くの会社では、事後申請でも有給休暇を認める措置を採っています。

しかし、年次有給休暇の事後申請が制度として成立するには、就業規則に規定することが必要になります。

また、事後申請の注意点として、従業員が欠勤した日を、後日、会社が勝手に有給休暇に振り替えるのは違法となることが挙げられます。

事後の振り替えができるのは、従業員からの欠勤日を年次有給休暇へ振り替えてほしいという申し出と、事業主がそれを承諾したとききであることに注意しましょう。

⑦年次有給休暇の計画的付与を行う場合には労使協定を作成する

年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。

計画的付与を行う場合、労使協定を労働監督基準署へ届出る義務はありませんが、労使協定を作成する義務はある点に注意が必要です。

⑧計画的付与の日数は、年次有給休暇の最低5日分を労働者が自由に取得できるような計画にする

年次有給休暇の計画的付与を行う場合、有給休暇の内5日分は、従業員個人が自由に使えるように必ず残しておかなくてはいけません。

従業員も、病気や事故、家族の介護や出産等で、急に休まなくていけないこともあり、そういった事情で休む場合に自由に使える有給休暇を残しておくためです。

したがって、年次有給休暇の計画的付与が行えるのは、5日分を超えた日数に対してとなります。

たとえば、15日年次有給休暇のある従業員は10日、20日ある従業員の場合は15日までを計画的付与できます。

年次有給休暇の計画的付与を行う場合は、このように5日を自由に使える計画になっている必要があります。

⑨産前産後休暇について、賃金の支給または不支給について明記する

事業主は、6週間以内に出産予定の女性従業員が休業を請求したときは、その人を就業させてはいけません。※女性が請求しないときは、出産直前まで就労可能です。

また、産後8週間以内の女性を、原則働かせてはいけないとされています。※医師が支障がないと認めた場合で、女性が働きたいと請求した場合は、6週間経過後に就労させることができます(労働基準法65条)。

このように、妊娠した女性従業員の場合、産前と産後で一定期間の休業が認められています。

この間の賃金の支払いについて、労働基準法では定めがあるわけではありません。

また、労働者が労務を提供しないときは、使用者は賃金の支払い義務を生じない、「ノーワーク・ノーペイ」の原則があり、産前・産後で働けない期間については、無給とすることができます。

ただし、産前・産後の働けない期間を無給とする場合は、その旨を就業規則に定めておきましょう。

⑩育児・介護休業について、賃金の支給または不支給について明記する

育児・介護休業休暇の期間中に賃金を支払わないことに法的な制限はなく、不支給にしても問題ありません。

その反対に、支給することも企業の判断となります。

ただし、育児休暇の場合、雇用保険から原則1年間は育児休業給付金が支払われるため、無給としても対象となる従業員はお金を受け取ることができます。

逆に、休業開始前の給与の80%以上を会社が支払う形にしていると、育児休業給付金を受け取れなくなるため、給与を支払うメリットが会社にも従業員にもないといえます。※休業開始前の給与の13%未満に設定すると、育児休業給付金と合わせて80%の賃金を、受け取ることができます(最初の180日間の話。後の180日間は会社30%、育児休業給付金が50%)。

また、介護休業給付金も、支給の仕組は育児休業給付金と同じで、月給の80%を目安に支給されるため、80%を超えると支給されなくなります。※支給期間は育児休業給付金と違いがあります。

労働基準法では就業規則の作成に際し、絶対的必要記載事項について必ず記載しなければならないとしています(労働基準法89条)。

育児・介護休業の賃金の支払い有無も、この絶対的必要記載事項に該当するため、就業規則に記載しなくてはいけません。

賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

労働基準法89条2

⑪育児・介護休業法に定められた内容で規定をする場合は、別規程を作成しておく

育児・介護休業制度については、分量が多く、本則の就業規則とは別規定にしておくのが一般的です。

⑫特別休暇(慶弔に関する休暇)の日数を決めておく

慶弔休暇は、年次有給休暇とは異なり、制度を設けることを法律で義務付けられているわけではありません。

とはいえ、制度を設ける場合は、休暇の日数を業務に支障がない範囲で決める必要があります。

また、慶弔休暇は休暇にあたるため、導入する場合は、労働基準法89条で定める絶対的必要記載事項になり、就業規則へ記載しなくてはいけない事項となります。

なお、慶弔休暇の日数について、正社員と非正規社員で差をつけることは、同一労働同一賃金のルールに反すると判断される怖れがあります。

正社員と非正規社員で、慶弔休暇の日数に差をつけるのは、避けた方がいいといえます。

⑬特別休暇を取得したときの賃金について明記する

慶弔休暇を取得したとき、賃金を支払うか支払わないかを、就業規則へ明記しておきましょう。

慶弔休暇に賃金を支払うとした場合、正社員と非正規社員で差異をつけるのは、同一労働同一賃金のルールに反する可能性が高くなります。

正社員・非正規社員に関わらず、賃金を支払わないとするのが無難といえます。

第6章 休職及び復職のポイント

①休職について明確しておく

休職とは会社の判断で特定の従業員に対して、雇用関係を維持したまま労働する義務を長期間免除することを指します。

労働基準法や労働契約法には、休職に関する規定はなく、休職制度を設けることは義務付けられていません。

休職制度を導入するかは、会社の判断になりますが、制度を導入するときは、下記の点を明確にしておきましょう。

- 適用される従業員の範囲を明確にする

- 休職理由を明確にする

- 休職期間・期間満了後の延長を認めるかを明確にする

- 休職中の取り扱い(賃金の支払い、勤続年数への参入、社会保険料、住民税の徴収)を明確にする

②復職に関する判断基準や復職後の職場について明記しておく

休職から回復せずに、休業期間が満了すれば、自然退職か解雇という手続きに移行します。

そこで重要になるのが、復職の判断基準です。

私傷病休職からの復職の判断基準は、判例によると、次のいずれかに該当する場合とされています。

(1)休職前の業務が通常の程度に行える健康状態にまで回復している場合

(2)「(1)」の程度までは回復していないが、しばらく業務を軽減する期間を設ければ、その後は休職前の業務が通常の程度に行える健康状態にまで回復している場合

(3)休職前の業務への復帰は困難であるが、同職種で同程度の経歴の者が配置される現実的な可能性のある他の業務であれば復帰が可能で、本人も他業務での復帰を申し出ている場合

咲くやこの花法律事務所

※職種や業務内容を限定して雇用された従業員については①と②のみで判断

このような復職の基準を踏まえず解雇をしてしまうと、不当解雇で訴えられる可能性があり、その場合、解雇を無効とさせる恐れがあります。

なお、復職の判断の条件として、医師の診断書の提出を入れておくことは必須です。

本人の希望だけで復職を申し出ても、それを認めることは避けましょう。

本人の強い希望を聞き入れて復職させた結果、その後本人が自殺してしまい、遺族から訴えられ3,000万円の損害賠償を命じられた判例があります(市川エフエム事件)。

求職者が診断書の提出や、産業医との面接などに非協力な時は、復職を認めない旨入れておくことも大切です。

復職の判断基準を就業規則に記載しておくことで、従業員に周知し、労使トラブルに発展することを予防しましょう。

③復職できない場合の退職の取扱いについて明記する

就業規則に「休職期間満了後、復職できない場合は休職期間満了日をもって自動的に退職とする」と規定されていれば、休職期間の満了をもって退職となります。

ただし、本人に復職の意思があるにもかかわらず会社が一方的に復職を拒否した場合、労使トラブルに発展する恐れがあります。

復職の判断基準を満たしているかどうか、会社は慎重に見極めなくてはいけません。

④休職及び復職をさせる場合、事業所が判断することを明記しておく

主治医が復職可能とした場合でも、それとは別に、事業主の判断で復職の可否を決めることを明記しておくことも大切です。

復職の最終判断は、あくまで会社が行います。

主治医は病気やケガを治す専門家ですが、休職者の業務内容や職場の雰囲気や人間関係を正確に把握しているわけではありません。

主治医の判断は、会社の総合判断の一材料です。

主治医の診断書があっても、復職が叶わないことがあることも、事前に就業規則に明記しておけば(復職の最終判断は事業主が行うこと)、無用のトラブルを避けられます。

第7章 賃金のポイント

①賃金の支払い方法が、労働基準法で定める事項に適合しているか

賃金の支払い方は労働基準法24条にて、

- 通貨払い

- 直接払い

- 全額払い

- 毎月1回以上払い

- 一定期日払い

で支払わなければいけないと定められています。

これを、賃金の支払い5原則といいます。

この規定に抵触すると、労働基準法違反となり、罰則の対象となります。

就業規則が賃金支払いの5原則に反してないか確認しておきましょう。

②賃金の支払を金融機関への振込とする場合は労働者の同意について明記する

給与を銀行振り込みで渡したい場合は、会社が勝手に行うことはできません。

原則として、個々の労働者から同意を得ること、労使協定を締結することという、2つの要件が必要になります。

給与の口座振り込みを、従業員の同意なく、強制して行うことはできません。

さらに、

- 会社による金融機関の指定ができないこと

- 賃金支払い日の午前10時頃までに払い出しが可能となっていること

という行政指導もされていますので、給与を口座振込みにするときには、こういった点にも注意を要します。

③諸手当、賞与について支払い基準を明確にする

手当や賞与について、支払い基準を明確にしてないと、労使トラブルに発展する怖れが出てきます。

従業員が支給要件を満たしている思って支払いを求める。

それに対し事業主は、支給要件を満たしてないと思い支払いを拒否する。

このような行き違いを防止るためには、支払い基準を明確にしておくことが重要です。

④割増賃金(残業、休日、深夜労働の手当)は、労働基準法で定める割増率になっているか

従業員が残業したときに支払う賃金には、法律で決められた下限の割増率を適用しなくてはいけません。

就業規則に記載する残業代も、法律で定める割増率を適用する必要があります。

割増率は以下の通りです。

| 法定外時間労働(1日8時間、1週間40時間)を超えたとき | 25% 以上 |

| 時間外労働が、月45時間、1年360時間を超えたとき | 25%以上 |

| 時間外労働が1カ月60時間を超えたとき | 50%以上 |

| 法定休日に労働させたとき | 35%以上 |

| 深夜(22:00~5:00)の間、労働させたとき | 25%以上 |

図の引用:厚生労働省

⑤事業所独自の賃金控除(社会保険料、源泉税、住民税を除く)を規定している場合、労使協定を作成する

従業員に支払う賃金には、賃金の支払い5原則があり、給与は全額支払うのが基本です。

しかし、例外があり、下記の場合は、あらかじめ控除して賃金を支払うことができます。

- 法令に別段の定めがある場合(所得税・住民税の源泉徴収、健康保険・厚生年金保険・雇用保険など)

- 社員の過半数で組織する労働組合があり、その組合との書面による協定がある場合

- 社員の過半数で組織する労働組合がない場合で、社員の過半数を代表する者との書面による協定がある場合

上記のように、労使協定を結べば、税金や社会保険料以外も控除することができます。

ただし、何でも控除してよいわけでなく、社宅・寮費その他の福利厚生費用、社内貯金など、内容が明白なものについてのみ控除が認められます。

したがって、たとえば社員寮費を給与から天引きしたい場合は、まず労使協定を締結してからとなります。

なお、締結した労使協定は、労働基準監督署への届出は不要です。

⑥月の途中で入社又は退職した労働者の取扱いについて明記する

月の途中で入社又は退職した労働者の賃金の取り扱いについて、明記しておきましょう。

たとえば、月の途中で入社する人の給与計算は、日割りするのが一般的ですが、日割り計算の仕方について明確な定めが法律であるわけではなく、会社ごとで決めなくてはいけません。

その際、規約がなければ、入社のたびに混乱してしまいますし、途中入社する従業員との解釈の違いでトラブルに発展しかねないでしょう。

給与の日割り計算は、傷病手当や労災の休業補償給付などの給付金申請時にも重要になります。

月の途中で入社・退職する従業員の賃金の取り扱いを、就業規則に明記しておきましょう。

⑦賞与の支払時期及び支払対象者の範囲を明確にしておく

賞与の支払いについては、義務付ける法律はなく、会社が自由に決めることができます。

ただし、賞与を支給する場合は、労働基準法89条4の「臨時の賃金等」に該当することになり、就業規則で賞与に関する事項を定めなくてはいけなくなります。

とくに、賞与の支給時期と、支払い対象者の範囲を明確にしておくことが、労使トラブルを防ぐうえで大切です。

賞与の支払い対象者は、支給日に在籍する従業員としている場合が多いですが、この場合でも、その旨就業規則に定めておきましょう。

判例においては、賞与支給日に在籍してなくても、支給対象期間に在籍した割合に応じて支払うべきとしたものもあります。

もし、就業規則に支給対象者を定めてなければ、支払いを命じられる可能性が高くなります。

また、支給日に在籍する従業員でも、入社間もない人に支払うのも、適当でないとも言えます。

そのため、賞与を支給する従業員の範囲を明確にしておくことが必要になります。

なお、賞与の査定について、権利濫用法理が適用されることがあることに注意が必要です。

⑧遅刻、早退、欠勤の控除について明記する

遅刻、早退、欠勤を理由として、賃金を控除する場合は、労働基準法89条2に定める絶対的必要記載事項に該当することになります。

賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

労働基準法89条2

したがって、控除するときの計算方法を、就業規則へ記載しなくてはいけません。

また、遅刻、早退、欠勤したときの賃金控除のルールを明確化しておくことは、労使トラブルの防止にも役立ちます。

⑨昇給の時期及び対象者の基準は明確になっているか

昇給に関する事項は、絶対的必要記載事項です(労働基準法89条2)。

昇給について、下記の事項を明確にしておかなくてはいけません。

- 昇給の要件

- 昇給の時期

- 昇給額または昇給率

なお、毎年定期昇給があるような書き方は、従業員にも裁判所にも昇給することが当然と判断される怖れがあるため避けましょう。

⑩降給を規定する場合に基準を明確にしておく

基本給の降級について、具体的な基準を示すことなく、降級することはできません。

ただし、就業規則に定めがあっても、降級のような不利益変更は、合理的な理由がなければ裁判では無効とされてしまいます。

どのような理由で降級するか、具体的な基準を入れて明確化することが大切です。

第8章 退職金のポイント

労働基準法では、退職金の支払いついて定めがあるわけではありません。

退職金を支払うかは、会社の自由となります。

ただし、退職金制度を導入する場合は、

- 適用される労働者の範囲

- 退職手当の決定

- 計算及び支払の方法

- 退職手当の支払の時期

に関する事項について記載しなくてはいけないと、労働基準法89条にて定められています。

建設会社が採用・定着率アップのために、退職金制度を導入することもあると思いますが、その際は、上記基準を明確にする必要があります。

退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

労働基準法89条3の2

- 【関連記事】懲戒解雇・競業避止で社員の退職金は減額・不支給にできるか?

- 【関連記事】不祥事を起こした社員の退職金は損害賠償と「相殺」できるか?

- 【関連記事】問題社員に対する「退職金は払いたくない」は通るか?

第9章 定年、退職及び解雇のポイント

①定年年齢が高年齢者雇用安定法に適合しているか

高年齢者雇用安定法では、60歳未満の定年を禁止し、65歳までの雇用を確保する措置をとることを求められています。

定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

- 65歳までの定年引き上げ

- 定年制の廃止

- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

継続雇用制度の適用者は原則として、希望者全員です。

さらに、令和3年4月からは、70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられました。

- 70歳までの定年引き上げ

- 定年制の廃止

- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

定年年齢を定めるときは、高年齢者雇用安定法に抵触しないようにしなくてはいけません。

②定年退職以外の退職事由を明記しておく

退職事由は、労働基準法89条3に定める絶対的必要記載事項です。

退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

労働基準法89条3

そのため、定年退職以外の退職事由も、就業規則に定めておかなくてはいけません。

退職には、下記の3つがあります。

- 自主退職(自己都合退職)

- 合意退職

- 自然退職

定年退職は、自然退職の中に含まれ、上2つとは異なり、労働者や会社から意思表示がなくても、期間の満了などで自動的に成立する退職です。

ただし、自然退職を成立させるには、その事由を就業規則に記しておかなくてはいけません。

自然退職の事由として挙げられるのは以下の通りです。

- 契約期間の満了

- 休職期間の満了

- 行方不明・長期間の無断欠勤

- 在職中の死亡

- 役員就任

- 定年

繰り返しますが、退職事由は就業規則の絶対的必要記載事項のため、記載がないと、自然退職させる理由がなくなります。

また、自然退職を成立させるために、「無断欠勤が〇〇日間続いたときは、その最終の日をもって自然退職したものとする」など、退職を確定する日を記載することも必要です。

③自己都合により退職をする場合の申出期間は不当に長くしない

民法627条1には、正社員などの雇用期間の定めがない労働者の退職について、下記のように定められています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

このように、従業員からの申し入れは、退職日の2週間前にすればよく、会社の都合に関係なく雇用関係は終了します。

仮に「退職する日の3か月前」と就業規則に定めていても、無効とされてしまうでしょう。

むしろ、不当に長く拘束されたとして、損害賠償の請求や罰則などの法的リスクの方が高いといえます。

したがって、従業員の自己都合退職でも、申し入れ期間を長くするのは避けるべきです。

④退職日までの退職者の義務について明記する

退職にあたり、業務の引き継ぎ義務についての定めておきます。

業務の引き継ぎは、労働契約により負う「信義則上」の義務ではありますが、念のため就業規則に記載しておきます。

就業規則にて周知しておくことで、「引き継いで辞めなくてはいけない」と、引継ぎ拒否を意識的に防ぐことができます。

ただし、従業員が引継ぎをせず辞めたからといって、損害賠償を請求しても、認められないことが多く、逆に、訴訟を提起したことが不法行為として、反対に損害賠償を命じられた判例もあります。

就業規則に、引継ぎ義務を明記しても、根本的な対策にならないことは認識しておきましょう。

⑤解雇予告期間と解雇予告手当について労働基準法に抵触させない

労働基準法20条には、従業員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはいけないとされています。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

労働基準法20条

労働基準法20条の解雇の手続きは、事業者が行うべき義務となります。

これに則った手続きを経ずに解雇を行うと、法令違反に問われます。

就業規則にも労働基準法20条にそって規定を定めます。

ただし、労働基準法20条は、解雇するときの手続きの定めです。

解雇の30日前の予告や30日分の賃金を支払えば、解雇ができることを定めたものではないことに注意しましょう。

事実、労働契約法16条には、

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする

労働契約法16条

とされています。

従業員を解雇する場合には、相当な理由が必要で、さらに就業規則にも根拠が求められます。

解雇を簡単に考えると、大きなトラブルの元になります。

⑥解雇の事由は、客観的に合理性がある内容にする。また、解雇事由に包括条項を記載しておく

労働契約法16条には、従業員を解雇する場合について、客観的に合理的な理由と、社会通念上相当であると認められる理由がないと、解雇できないとしています。

そのため、就業規則に定める解雇事由も、客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる理由でなくてはいけません。

その解雇事由は、具体的に定めておく必要があります。

さらに、具体的の事由以外の場合でも解雇できるように、包括条項を設けておきます。

包括条項とは、「その他前各号に準ずる重大な事由がある場合」といった形で規定されている条項です。

解雇に至る理由は、ケースがそれぞれあり、個別の事案すべてに当てはまる事由を挙げておくのは難しく、そのため、包括条項を置いて具体事由以外の事由に対応できるようにしておきます。

とはいえ、想定される解雇事由は、できるだけ記載するようにしましょう。

⑦退職後の秘密保持義務について明記しておく

退職後の機密保持義務については、退職後も信義則上負うという判例と、退職と同時に終了するという2つの判例があります。

どちらが正しいといえない上、予防の観点から、就業規則に明記するか、個別に誓約書を提出してもらい、退職後の機密保持義務を定めておくべきでしょう。

ただし、情報の性質や価値、従業員の退職後の地位に照らして、合理的な範囲にとどめるものでなければ無効と判断される怖れがあります。

退職後の機密保持義務が、無制限に認められるわけではないことは認識しておきましょう。

第 10 章 安全衛生及び災害補償のポイント

①安全配慮義務を規定する

安全配慮義務とは、従業員が安全かつ健康に労働できるよう、事業者に義務付けた法律です。

労働契約法5条にその旨定められています。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法5条

安全配慮義務は、労災などで起こるケガだけでなく、セクハラやパワハラで起こるメンタルの不調も対象となるケースが増えています。

安全配慮義務について規定しておくべきといえます。

また、安全・衛生に関する定めをする場合、就業規則への記載が義務となります。

安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

労働基準法89条6

さらに、建設業の場合は、常時使用する従業員の人数が50人以上だと、安全委員会、衛生委員会を設置しなくてはいけません(安全衛生規則22条)。

建設業は事故の起こりやすい業種です。

従業員の健康を守るために、事故が起こらない体制を築きましょう。

②健康診断の実施を明記する

健康診断は、労働安全衛生法第66条に基づき、企業は従業員に定期的に受けさせる義務があります。

また従業員も、一般健康診断を受信する義務があります。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

労働安全衛生法第66条

労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

労働安全衛生法第66条5

健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断の2種類があります。

一般健康診断については、業務時間内に行わなくてはいけない決まりはありません。

それに対し特殊健康診断は、所定労働時間内に行わなければならず、時間外に実施すれば割増賃金を支払わなくてはいけません。

③事業所の労働災害に関する補償範囲について明記しておく

従業員が労災事故にあったときに、会社がいくらい支払うかを約束したものが災害補償規定です。

事業主が災害補償に関する定めをするときは、これについて就業規則に記載しなくてはいけません。

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

労働基準法89条8

労働基準法には、業務上の災害の場合、事業主に

- 療養補償

- 休業補償

- 障害補償

- 遺族補償

- 葬祭料

の支給を義務付けています。

しかし、実際の補償は労災保険から支払われることになり、労災保険から補償が給付されると、事業主は労働基準法による災害補償の義務を免れます。

この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる

労働基準法84条1

ただし、「労働者の重大な過失」でケガや病気をし、そのことについて、労働基準監督署の認定を事業主が受けたときは、休業補償又は障害補償を行わなくてもよいとされています。

労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

労働基準法78条

④事業主負担の補償の有無を明記する

労災保険の不足分を補う目的で、会社が独自に上乗せして補償を支払う場合は、法定外補償の有無、支給金額、補償対象の範囲などを明記しておきます。

第 11 章 表彰及び制裁のポイント

①懲戒の種類及び内容を具体的に明示しておく

事業主が制裁の定めをする場合は、その種類及び程度に関する事項を就業規則にて定めなくてはいけません。

表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

労働基準法89条9

したがって、懲戒処分の種類、内容を具体的に明示する必要があります。

②減給の制裁は労働基準法に抵触しないようにする

懲戒処分として行う減給には、労働基準法91条にて下記のように定められています。

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

労働基準法91条

上記基準を上回る減給をした場合は、労働基準法91条に違反することになります。

従業員を減給処分をするときは、十分気を付けなくてはいけません。

③懲戒事由と処分の内容は適切か

懲戒処分とは、企業の秩序を維持するために、就業規則等で定める服務規律に違反した従業員に対して企業が行う制裁のことをいいます。

就業規則には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項の2種類がありますが、懲戒処分は相対的必要記載事項になります。

つまり、従業員に懲戒処分を行うためには、就業規則にて懲戒処分の内容を記載しないといけないということです。

就業規則に定めてない懲戒処分を行うことは、違法となります。

そのため、懲戒処分は漏れがないよう、定めておかなくてはいけません。

その懲戒事由と処分については、可能な限り具体的にしておく必要があります。

具体的に記載することで、何をすれば懲戒処分に該当するか、従業員に理解を促し、それが抑止効果になるからです。

④服務規律に違反した場合に懲戒処分に当たることを明記する

服務規律とは、業務遂行にあたり「従業員が遵守すべき義務やルール」のことをいいます。

服務規律は、企業の秩序を守るためにあるもので、これに違反した場合は、懲戒処分に当たることを定めておくことが大切です。

服務規律違反で懲戒処分にするには、下記の要件を満たしてなくてはいけません。

- 就業規則に規定されている懲戒事由に服務規律違反が含まれていること

- 懲戒事由に該当する事実が存在すること

- 懲戒処分が相当であること

- 懲戒事由と懲戒処分とのバランスが取れていること

- 懲戒処分に該当する行為について、処分の内容が過去の例や他の労働者と平等であること

- 同一の事実に対して処分が重複していないこと

- 懲戒処分の手続きが遵守されていること

⑤懲戒処分をする場合に労働者に書面で通知するようにしておく

懲戒処分の通知方法について、法律で定めがあるわけではありません。

口頭でも文書でもよいのですが、従業員にとって不利益になる処分ですので、やはり文書で通知すべきでしょう。

文書で残せば、いった、いわないのトラブルを防げます。

懲戒処分の通知について、就業規則に文書で行うと定めた場合は、文書で行うことが必要になります。

⑥懲戒事由について、包括条項の記載がされているか

懲戒事由は具体的に網羅的に定めておく必要がありますが、懲戒事由をすべて予想することは困難です。

そこで、「その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき」といぅった、包括的条項を入れておきます。

懲戒事由に漏れがないようにするには、この包括条項が必須です。

ただし、基本は、さまざまな懲戒事由を想定し、漏れがないようにしておくことが重要です。

コメント