労働分配率とは、付加価値に対する人件費の割合です。

労働分配率を求める計算式は次の通りです。

・労働分配率=人件費÷付加価値×100%

ここでいう付加価値とは、売上から売上原価を引いた粗利益(売上総利益)をいいます。

仮に粗利益が1,000万円、人件費が600万円なら、労働分配率は60%となります。

つまり労働分配率60%とは、人件費600万円を投入して粗利益1,000万円を作ったということであり、別のいい方をすれば、600万円より500万円、500万円より400万円と、少ない人件費で1,000万円の粗利益を作った方が効率的ということです。

反対に、粗利益1,000万円に対し人件費が700万円、800万円と上がっていけば、効率の悪い稼ぎ方となります。

労働分配率の人件費に含まれるもの

人件費に含まれるものは次の通りです。

- 給与(役員報酬)

- 賞与(役員賞与)

- 福利厚生費

- 法定福利費

- 退職金

「適正」労働分配率を求める

総務省のデータでは、業種による労働分配率の平均値が出ています。

だからといって、労働分配率に「何%が正解」という基準はありません。

自社の労働分配率を求めるにはいくつかの方法がありますが、ここでは簡単に算出する方法をご紹介します。

それは「過去5年間の労働分配率の平均を求める」という方法です。

過去5年間の労働分配率を算出し、まず平均を求めす。

そして平均値を元に、実態や経営者の考えを勘案して、クリアすべき労働分配率を出します。

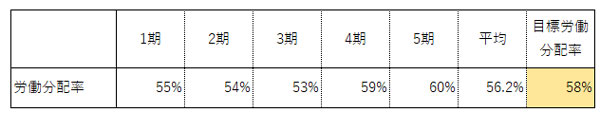

たとえば、下記の数値のケースを考えてみましょう。

- 1年目:55%

- 2年目:54%

- 3年目:53%

- 4年目:59%

- 5年目:60%

過去5年間の平均労働分配率は56.2%です。

しかし、直近2期では労働分配率は上昇しています。

そこで平均値そのままを目標とするのではなく、上昇傾向を考慮して、クリアすべき労働分配率を平均値より高めの58%に設定する、のようにします。

こうすることで、実情に合わせた労働分配率の目標設定ができます。

労働分配率を決めるルール

労働分配率を決めるときは、次の2つがポイントになります。

1.付加価値の算出方法が決まったら、ルールを継続すること

付加価値の算出には、加算方式と控除方式があったり、減価償却費を入れるか入れないかなどの方式があります。

一旦、これと決めたら、その算出方法を継続しましょう。

2.業務構成が大幅に変わったら、労働分配率を算出しなおす

業務の一部を外注化した場合など、業務の構成が大きく変わったときは、労働分配率を算出しなおしましょう。

労働分配率は低ければよいわけではない

労働分配率は、低ければ低いほど良いというものではありませんし、高ければ悪いというものでもありません。

もちろん、自社の労働分配率が業界平均値を超えて明らかに高い場合は、それは人件費を支払い過ぎの可能性があります。

ただ、労働分配率が低いケースでは、人件費を切り詰めて、社員に重労働を課していることも考えられます。

給与に見合わない労働は、社会的にはコンプライアンス違反を問われますし、何より社員のモチベーションは低下し、離職を招く結果となります。

労働分配率のみを基準に、効率・非効率を考えるのは危険です。

労働分配率と労働生産性の関係

労働分配率だけに注目していると、低いか高いかを見るだけの指標になり、社員の待遇ということが置き去りにされてしまいます。

そこでもう一つの指標を使って、自社の労働分配率が健全かどうかを見定めていきます。

その指標が「労働生産性」です。

労働生産性にも3つの計測の仕方がありますが、ここでは「従業員一人当たりいくらの付加価値(粗利益)を稼いでいるか」の労働生産性を使います。

<従業員一人当たりの労働生産性の計算式>

粗利益÷従業員数

この数値が示すことは、労働生産性が高いほど、一人当たりの粗利益額が高いということ、高付加価値を生み出しているということです。

この労働生産性と労働分配率を見比べてみて、自社がどういう状態化を計測します。

1.労働分配率は高い。労働生産性は高い

粗利益は高く、給料も高い。

2.労働分配率は高い。労働生産性は低い。

粗利益は低く、給料は高い。

3.労働分配率は低い。労働生産性は高い。

粗利益は高く、給与は低い。

4.労働分配率は低い。労働生産性は低い。

粗利益は低く、給与も低い。

このように、労働生産性という指標を加えることで、労働分配率からは見えてこない事実が見えるようになります。

人件費の変動費化を考える

人件費を変動費化すると、粗利益も下がりますが、労働分配率も下がります。

仮に粗利益2,000万円、人件費1,200万円だったときの労働分配率は60%です。

・1,200万円÷2,000万円×100=60%

この人件費のうち400万円を外注化できれば、粗利益は1,600万円に下がりますが、その一方で労働分配率は50%にまで下がります。

・人件費:1,200万円-400万円=800万円

・粗利益:2,000万円-400万円=1,600万円

・労働分配率:800万円÷1,600万円×100=50%

中小企業が利益を残すには、「儲けた利益を少ない人数で分配する」が基本です。

社員を増やしたり、一人当たりの給与を増やしたりするなら、まずは粗利益を増やすこと、これをクリアすることが絶対条件となります。

正社員の給与は固定費です。

利益が赤字になっても必ず支払わないといけないお金です。

限られた利益の中で人件費が膨らめば、毎月の支払いは苦しくなってしまいます。

だから固定費となる人件費を安易に増やしてしまうのは得策ではありません。

したがって、人件費の「変動費化」は常に考えておかなくてはいけないことです。

人件費の変動費化で損益分岐点は下がる

人件費の変動費化は、労働分配率の低下だけでなく、「損益分岐点を下げる」という効果ももたらします。

労働分配率を下げることも大事ですが、資金繰り的には損益分岐点を下げる効果が大きいです。

損益分岐点とは、利益ゼロが達成されるポイントのことで、要するに「最低限の支出」をカバーできる売上げをいいます。

つまり、人件費の変動費化で、「最低限の支出」が最小化され、少ない売上で固定費となる人件費をカバーできるということです。

損益分岐点の計算式は、次の通りです。

・固定費÷粗利益率

売上を作る費用を大まかに分解すれば、売上原価(仕入、製造原価)、販売費及び管理費(人件費や広告費にその他経費)となります。

このうち、売上原価は売上げによって変動するので変動費、販管費は売上げに関係なく支出されるので固定費と呼びます。

※何を固定費に考えるかはいろいろな考え方があります。ここでいう固定費はあくまで基本の考え方です。

仮に固定費が1,200万円、粗利益率が60%なら、益分岐点となる売上高は2,000万円です。

・1,200万円÷60%=2,000万円

このとき、1,200万円のうち200万円を変動費化し、固定費を1,000万円まで減少させることができれば、同じ粗利益率なら損益分岐点は1,667万円で下げることができます。

・1,000万円÷60%=1,667万円

販管費の大半は人件費といってよく、人件費の変動費化で固定費も同じように減少します。

したがって、人件費の一部を変動費化すれば損益分岐点は下がり、支払いもぐっと楽なるということです。

粗利益率も確認する

ちなみに、上記設定の場合(固定費1,000万円)、粗利益率が50%になると、損益分岐点は同じ2,000万円になってしまいます。

・1,000万円÷50%=2,000万円

であるなら、人件費の変動費化をしたとしても、粗利益率を50%以上に保たなければ、人件費の変動費化には意味がないことになります。

人件費を変動費化する方法

人件費を変動費化する方法は次のものがあります。

1.外注・業務委託契約にする

業務の一部を外注や業務委託契約に移行します。

外注費は売上原価に計上されるため、売上に連動する変動費できます。

ただし、外注や業務委託を利用する場合は、税務上の問題をクリアする必要があります。

完全な外注先(とくに法人)になら良いですが、雇用契約を業務委託契約に切り替える場合は、要件を満たさないと否認されます。

2.アルバイトや派遣スタッフの活用

非正規雇用の方を、受注の変動に応じてスポット的に活用することで、人件費の一部を変動費化できます。

3.雇用形態の切り替え

完全な人権費の変動化ではありませんが、雇用形態を年齢や役職によって切り替えていく方法です。

たとえば、次のような方法です。

- 65歳になればいったん正社員を退職していただき、65歳からは1年契約の有期雇用(専門スキルによって能力給を決める)に切り替える。

- 55歳になれば、役職を解いて正社員給の7割支給にする。

- 60歳になれば、雇用継続を希望する人は、1年の有期雇用で時間給制にする。

社員を増やすのも、一人当たりの給与を増やすのも、すべては目標とする粗利益を達成した場合に可能になります。

簡単に固定費となる人件費を増やしてしまうと、利益はすぐに飛んでしまいます。

正社員以外の雇用形態を模索してみる必要もあります。

4.賞与に振り分ける

基本給となる給与を抑制し、その分を賞与に振り分けます。

基本給となる給与が増えれば、社会保険料を含めて固定費は増加します。

その一方で、賞与は業績に連動した変動費と考えることもできます(※賞与も社会保険の対象です)。

そのため、人件費総額が同じであっても、基本給となる給与を増やすのと、変動費となる賞与を増やすのとでは、変動費率が大きく異なります。

人件費は引き算方式で支払う

ちなみに、人件費は最初に総額を予算化しておき、そこから個別の給与を決める引き算方式の方が安全です。

その逆が、基本給、賞与、退職金などを個別で積み上げていく積上げ方式です。

予算管理もなく積上げ方式で人件費を決めてしまうと、上限を決めてないわけですから、マネジメントできず予算オーバーしてしまう可能性があります。

それに対し、目標粗利益を設定し、支払える人件費総額を決め、そこから給与を支払っていけば、上限の予算があるわけですから、それ超えることを防げます(もちろん、目標粗利益を達成することが前提です)。

賞与の変動費化とは、この引き算方式と相性の合う施策です。

労働生産性を上げ目標粗利益を確保し、そこから基本給となる賃金を支払い、その残りを賞与として分配する。

基本給と連動させて「給与の〇か月分」とすると、予算をオーバーしてしまうかもしれません。

賞与を変動費化し、引き算方式で支払うことで、予算管理ができる合理的な支払い方ができます。

人件費変動費化の割合は経営者の経営哲学で決める

人件費の変動費化は、経営上の数字を良く見せてくれます。

ただそれは、ややもすれば短期的な数字の改善といってもよく、それによって起こる弊害も認識しておかなくてはいけません。

企業の最終的な目的は「永続すること」にあるはずです。

このことから考えれば、現在のコストや利益のみで経営判断してしまうと、最終目的から逸脱してしまう可能性が出てきます。

すなわち、将来の事業を担う人材を育て、それを途切れないようにしていかねばなりません。

それが未来の収益につながります。

まさに人件費は投資です。

外注の割合が多くなれば、社内にノウハウや技術は貯まりません。

したがって、正社員を経営資源と捉えて、その割合をどうしていくかが、経営者の経営哲学であり、経営判断となります。

単に目の前の数字の改善のために、人件費の変動費化に偏重してしまうと、人材が育たず、将来の収益を失うことになりかねません。

どれくらい固定費の人件費を変動費化するかは、社長の考えが試されるところです。

まとめ

労働分配率の考え方について解説してきました。

労働分配率は粗利益(付加価値)に対する人件費の割合ですが、それのみで効率・非効率を判断すると単なる労働力の搾取になりますし、将来を担う人材も育ちません。

この記事で紹介した指標を使って、さまざまな角度で人件費が適正な範囲か、しっかり計測してみてください。

コメント